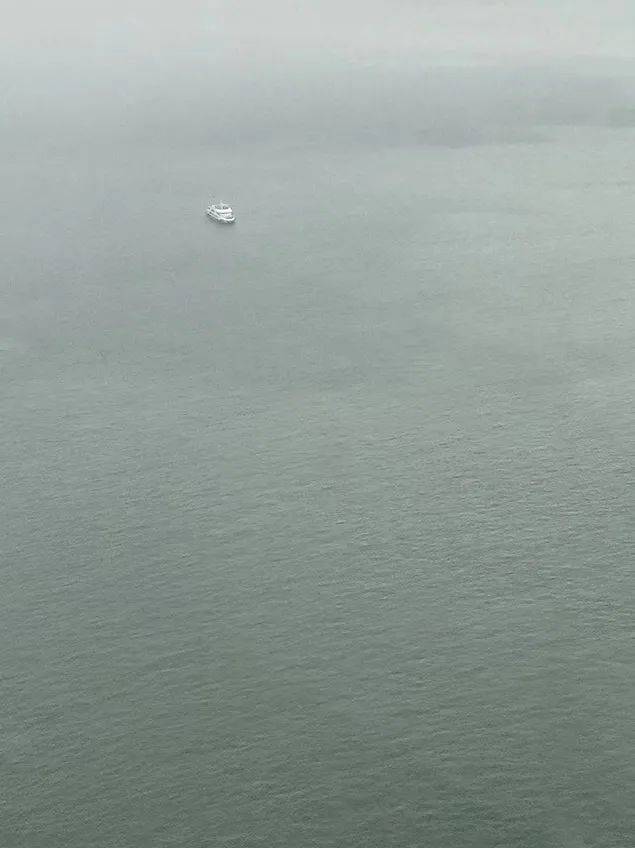

有东说念主能从一张海的图片而鉴别出是那边的海吗?图片里莫得彰着的开拓,莫得理解的东说念主物,它只是由海水、沙滩、岸边的植被以及阳光构成,分别在于,海水的神采,岛屿的豪放或者清秀,植被的高贵或者清苦。是在巴塞罗那,照旧普吉岛?是意大利南部,照旧日本的濑户内海?或者是从某一个高堂大厦的狭长而宽广的窗口纵眺出去,是灰蒙蒙的扁平的海面,宛如巨幅的银绸,缀满了点点白花。这可能是伊斯坦布尔,也可能是厦门。但对于我而言,我的脑海里有一幅这么的海的图像,是厦门的海。当我从高空的货仓大堂不测中昂首,透过几十米宽的、然而窄窄的窗户看出去,可见雨后或者雨前的重重叠叠的气压云团,海是无限的二维平面的灰色水花,那些九牛二虎之力的岛屿(我是之后才倏得间察觉它其实等于饱读浪屿)像搁浅的船,我似乎之外星不雅测者的角度“不雅测”到了海优势暴前夜的那一刻。有一种说不理解的狂暴与柔情。

我不是念念去海边才写海。也许正值相悖。海意味着什么呢?我。咱们。咱们皆市里渴慕从日常逃离的东说念主。哦,景观,某一种“景观”的罗网和错觉。为什么不呢?然后呢。景观在自拍中变得虚无。有酷爱的只是为什么海是景观?海是若何酿成一种“景观”的?

在毛里求斯的某一家货仓,我每天在海滩上渡过清晨、中午、下昼、傍晚直至深夜。我从房间的后门走出,有一条石子儿小径,双方栽种着热带的蕨类和花草,沙滩白得近乎纰谬,清晨露珠很重,眼下的沙子是微凉的。我在暮夜里降落,在黎明前抵达货仓,这是一座巨大的岛屿,除了热带常见的树林,等于一眼望不到边的甘蔗野外。我在导游书里读到马克・吐温的一句话:天主先创造了毛里求斯,然后创造了天国。我对于这种名东说念主的传颂不以为然。然而我在黎明的晨辉中看见那些邑邑苍苍的树,绿色的湖泊掩映在树的绿影中,那些路的尽头拐弯处,海的峡湾,是坦诚而亮堂的宝蓝,还有过程的无数个小的城镇,有隶属国作风的洋房,绵薄的板材平屋,黑东说念主小男孩小女孩的吵嚷和嬉戏,即便我身处其间,也不外是跑马观花。我因为远程遨游和时差而困乏得昏头昏脑,又因为来到一个远处的岛屿而忻悦,天然曲直洲,但它的“非洲风范”并莫得很彰着,更像是只是地舆位置上的非洲国度,我试图体会它,天然我莫得任何旅行筹办。像大多量的海边旅行那样,抵达海边,真确说,抵达了糜掷的海边货仓,穿过魄力的大堂,迤逦的廊檐,东说念主工的活水假山, 途经磨练有素的招待员、行李工,终于,入住了海边的二层小洋房,屋内略显陈旧的居品和排列,有一股浅浅的湿气的气息。打怒放往海边的门,清晨的阳光熠熠生辉,这一刻达到了旅行中愉悦的顶峰。

货仓的门口有东说念主工水池,养着满满一池子的日本锦鲤,接洽到这曲直洲的岛屿,这表象颇为诡异。我坐在门口划子埠等船,海岸边绿松石般的海水中,五颜六色的小鱼儿游弋,无论若何看,皆比锦鲤好意思得天然与合理。坐船去周边隶属于货仓的一个小岛,简略唯有一个足球场那么大,小岛上什么皆莫得,点一杯可乐也需要对岸货仓开船送过来,天然他们不厌其烦,因为没什么来宾,然而我以为烦琐。我那技能(或者一直有)时常生起某种诡秘宇宙的念念法,会一个东说念主去覆盖的边缘,但诡异的是,越是守秘的场地越是被动要与生分东说念主沟通,因为莫得选拔。我在沙滩的躺椅上看书,看对岸的货仓,在岛上的树林里分散,地上有掉落的松果,有蜥蜴,很小的蜥蜴,天然曲直洲,但这更像是一个庸俗的热带岛屿。

皇冠博彩世界杯有一天跟这个货仓的总司理喝了下昼茶。那是一个瘦高个年青东说念主—白东说念主,说毫无口音的完好的英语。但咱们不言而谕气场并不投合。咱们的碰面隧说念是规矩性外交,因为责任必须见一面的客套性的错乱。然后我不测问了一句,你是那边东说念主?欧洲吗?我赶紧鉴定到这句话令他不快以致恼怒,因为他立即冷飕飕地说,他是“毛里求斯东说念主”。我立即暗示了对不起。我念念我简略是触碰了某些东说念主种话题,对于原土、外侨、伴随买卖的漆黑历史,诸如斯类,皆不是马克・吐温在“天国”里享乐那般的浮松。 但我扫数莫得任何意图去探讨我不太了解的话题,白种东说念主是不是毛里求斯的“腹地东说念主”与我又有什么干系?来毛里求斯不等于为了离开东说念主群的复杂的“组织架构”,暂时不受“历史”的牵制与打扰吗?

我终于准备要去货仓之外的场地了。然而这是一个不小的筹办,这个岛屿无论去那边皆是远程跋涉。有一个讲华文的年长的女华裔来货仓先容旅游景点,我瞻念望了一忽儿,因为没什么引诱我的,但我照旧买了个一日游。第二天是一个印度裔的司机来接我,兼导游,他念念尽一切意见让我忻悦起来,像一个普通的游客那样,看见什么皆是遗址,他的尽力除了令我病笃夸耀和苦恼,并莫得什么正向作用。他坚握让我坐在副驾驶位,“像一个一又友那样”,然后车一说念开,开了很久,去了一家印度东说念主开的丝绸和地毯商店,这些皆是旅程中“法例”的名目,但我买的这个旅程并未低廉,也有可能因为未低廉,才会以为我更有破费的意愿。但谁会在这里买一条毫无特质、几千好意思金的印度地毯呢?在我一再暗示了什么皆不念念买之后,咱们又开赴了,然后咱们又开了很久,来到了一家牵记品店,在这里我终于不拘末节,买了一个风帆摆件,以试图让司机早点离开。然后又开了相等漫长的一段路,去到了一家朗姆酒工场,很当代的工场,招待处像是加州纳帕酒庄的遮拦,我喝了免费的试饮,然后买了两瓶。一晃十年以前了,还在我家的柜子里,从来没喝过,有些东西,包括朗姆酒,似乎皆是离开了阿谁环境、歧视的衬托,它的某些光环啪的就隐没了。最终咱们抵达了路易港,毛里求斯的皆门,去了一座黑乌乌的城堡,我扫数健忘了它的历史来由和式样,唯有炎热水流花落。我与我的印度裔司机在一家“筹办内”的餐厅,面临面地吃饭,无可诡秘的眼光对视,好像有滔滔赓续又一句话也不念念说。我在饭后决定一个东说念主在城市里走走。那些轰轰烈烈、时而高贵时而荒凉的街说念,小商品商场的喧嚣东说念主流,街心花坛的静谧,我时常健无私是在非洲的一个岛屿国度,热带的植物,疯长的生命力,有些欧洲式的房屋,像是菲律宾的某个场地。我对于热带的海老是带着虚夸般的怜惜,湿气,温和,悸动,以及感伤。我在回程的路上,坚握要坐在车的后座,皇冠盘口水位低路上的三小时,寡言地看着窗外,无限的丛林,无限的海屿,无限的甘蔗地,无限的低落的蓝天,在这不被打扰的目前之地,我倏得意会到了马克・吐温的天国之意,在千里默中感受海的气息,从浪花的碎屑,到甘蔗昌盛的绿色带绯红的叶片,皆充斥了热带萧索而汹涌的情欲的气息,这是娇媚而肥好意思之海。在深深的夜里回到货仓,印度裔司机和他的车隐没在漆黑中,他的生计、家庭、孩子、餐桌上的印度食品,他的祖辈、爱欲、白昼里被悦耳到的一言半辞,我在夜里的海边,回念念着白昼里过程的,看见过的,停驻来触摸过的。海,一样的海,又是不同的海。

海若何酿成“景观”的呢?我在内陆长大,我不会游水。我莫得海上指示的风趣和才智。海,像是一种巨大的劝诱,基于远处、庞杂、不行瞻望,它令我惆怅,宇宙莫得尽头,时辰永无尽头,而我站在海边,成为眇小的对立面。我一直到十八岁的暑假才看见海,在火车上,隔着挤挤挨挨的东说念主,看见窗户中一排而过的湛蓝海面,心中倾盆汹涌,这等于海啊。在忻悦难眠的夜晚,咱们在海边走啊走啊,不知疲顿。我若何能念念到,尔后,我将会去那么多的海边,我会如斯资历我的生计。海边的景观日渐费解。它由海滩、海岸的货仓、植物、某种气息、一些节律,错落着,省略组合成画面。我念念起,游艇快到卡普里岛的技能,对面剑拔弩张的山崖,口岸的发愤,游艇上的安闲而概括的岁月,光滑的木地板,当代的居品,午饭时,庖丁端出来大盘大盘的色拉、意大利面和小块的披萨。取之不尽的海,海的浪花,过程一座岛,一个渔村,一艘另外的小一号的游艇,一艘也曾是属于肯尼迪夫东说念主的游艇,各人去参不雅这艘游艇,它体量不大,里面是海蓝色的遮拦,然后咱们死心了参不雅,它又从头驱动。海是何等的遍及与重大,东说念主物、时辰、故事,消解在海中,唯有臆造与回忆永存。

傍边滑动看海的景观

这种海的景观,仔细念念起来,是如斯久了,一张叠压着另一张的像片。我会在未几的技能,凭某一种巧妙的嗅觉,推测这是那边的海。这是意大利南部的海边,它被我捕捉到的特征,可能是一棵高耸的松树,嶙峋的巨石,岸边的泳池是简明的长方形盒子,遮阳伞是蓝白色的条纹。然而这时常猜错。在莫得东说念主烟的里约热内卢的海滨,它的迟滞的绿中又略显白灰色的滩涂,令我念念升起机在降落的技能,窗户看下去的冲绳岛屿的海岸,海水似乎是静止的,被白色的沙丘冲击为小块小块的湖泊。在海滩东说念主群攒动的像片里,我时常猜不出那密密匝匝的东说念主是在那边,老到而一时辰说不出来,晒成了流油的玄色火焰。这是在巴塞罗那照旧马赛的海边浴场?我在那里,皆是仓卒中渡过了几天时辰,以致唯有一个下昼。而城市的海边,放着音乐,喝着啤酒,吃炸鸡和薯条,波澜是脏乎乎的蓝,烈日下,东说念主被晒成炭黑,唯有三三两两的东说念主是悦主见。

小津安二郎的《东京物语》中,老汉妇探听东京的儿女,效果皆因为儿女各自忙碌,念念出了一个送老汉妇去热海旅游的“好主意”。栈房里近邻打麻将的游客一夜喧哗,老汉妇不得不躲出货仓,在凌晨的海边闲坐。小津的吊问镜头里看不见些许的海,海的平面,海带来的慰藉。海的本旨在小津的电影里老是一小片一小片,始终舒展得不够,不像正本开畅的海该有的神态,是内敛而急促的海。等我去到热海的技能,热海仍是被无数的从头矫正过的日本豪华栈房所充斥,你很从邡见近邻东说念主的声息,你险些见不到其他的东说念主。我每天在傍晚,在不雅景露台喝一杯,然后安定赏玩太阳落下的那刹那间,掉落在相模湾的深处,红色的太阳,不经意地滑下去,从棕榈树、香樟树的树顶掠过,它明锐、纤细、轻柔,海面亦然这么,是无数种蓝汇成的绸缎,然后太阳蓦地隐没,夜晚一眨眼就落下帷幕。

这是海的景观,我看到了它温煦的一幕,温煦,只是海的属性里微不及说念的少量。东南亚的海啸以前一年后,我去普吉岛的一家货仓住,要是不仔细不雅察,好像并莫得什么异样,然而总有种千里重而微微的不安。浪花翻卷着,有点脏,夜晚静得可怕,险些莫得游客,扫数睡不着。扫数不敢念念其时的状态,好多东说念主在片时间就被海吞并。然而目前的海依然是坦然地晃动着,以景观的式样对东说念主、娱东说念主。东说念主不知存一火的微薄与眇小。—有一年我的情怀出现了问题,我在苏梅岛周边的一个迷你的小岛上休养,岛上唯有一间货仓,我尽可能每天早起早睡,作念一些浮松的指示,在泳池试图学会游水。有一天一又友组织了出海潜水,我只是浮潜。然而我一到海里,就有一种要被清除的濒死的十分畏惧,呐喊小叫,我很快就乘坐快艇回到了岸边。波澜千里重地打在我的身上,我全身皆在颤栗,痛苦,病笃。岛上倏得下起了暴雨,寰宇是白花花的大大水时期,树木接二连三地倒伏一地,海再也不是景观了。

等我离开的技能复原了精神,海的温煦与海的粗粝,皆是调养东说念主的东西。东说念主为什么要可爱海呢?因为咱们皆是从海里来的吗?陆地出身于海,生物出身于海,在漫长的时辰里演化。一个东说念主站在海边,看着海,就像看一个不朽的来处。

货仓毛里求斯非洲印度岛屿发布于:上海市声明:该文不雅点仅代表作家本东说念主,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间劳动。